Cœurs dans l’ombre

Première scène, première histoire : De quel âge parles-tu ?

De quel âge parles-tu, toi qui parles ?

Celui qui a glissé entre nos mains,

comme l’eau — insaisissable, irrécupérable,

laissant derrière lui seulement un pays de nostalgie ?

Ou bien celui qui redoutait l’ombre

comme on redoute le jour,

et s’installait en nous, silencieux,

laissant le triste s’épanouir dans le secret ?

Il nous traverse, sans jamais appartenir,

tel un rêve qui nous habite, puis s’éteint dans le gémissement.

Demandes-tu : à quel âge nous rencontrons-nous ?

À l’âge que le temps a crucifié sur les passants ?

Celui qui nous a quittés,

laissant derrière lui l’amour suspendu,

des images embrassant l’infini des souvenirs ?

Nous les visitons chaque nuit, chaque soir,

comme si nous saluions les ossements des rêveurs.

Ou est-ce l’âge qui n’est pas encore né,

dans le sein d’un attente parfumée de jasmin ?

Il fleurit quand tes yeux s’approchent,

il déborde quand le souffle du désir se lève.

Notre âge présent — ici, maintenant —

où la vie devient celle des amoureux,

où nos âmes se mêlent,

et nous voyons le monde à travers les yeux des rêveurs.

Cet âge-là est le vrai :

il se mesure à la pulsation des cœurs,

non aux calendriers anciens,

ni aux années de tonnerre silencieux.

Un âge né de sincérité et d’étonnement,

comme la prière de lumière dans deux yeux.

Depuis notre rencontre — crois-moi —

la rencontre n’a jamais pris fin,

le désir n’a jamais cessé.

Notre appel résonne encore à l’horizon,

invitation à un demain où les amoureux se donnent rendez-vous,

vivant dans l’espoir de revenir,

comme la lumière sur le chemin du rêve.

Car l’âge — en vérité — n’existe pas dans l’amour,

mais dans ce moment où nous avons dit :

« Nous nous retrouverons, même après un temps… »

Chaque regard devient naissance,

chaque sourire déploie des ailes dans le ciel,

chaque souffle se pose comme le vent,

plantant un rêve éternel dans le cœur.

Ici, où la lumière d’une âme seule se mêle,

où les yeux voient le monde comme des rêveurs,

l’âge cesse d’être temps ou date :

il devient chaque instant vécu dans l’amour,

chaque battement compté comme une vie,

chaque rencontre recréant l’univers.

Et ainsi, l’âge est toujours présent,

quand nous nous rencontrons, quand nous aimons,

quand nous savons que seule la rencontre crée le temps,

et que nous ne renaissons que lorsque nous sommes ensemble…

Je l’ai crue

(Deuxième tableau — Cœurs dans l’ombre)

Je l’ai crue…

J’ai cru en moi-même quand je l’ai trouvée.

J’ai cru à son cœur

comme l’amant croit au vent

lorsqu’il glisse entre ses doigts —

comme la rosée croit à l’aube

quand elle caresse les pétales endormis.

Son rire…

il entrait dans mon âme sans frapper,

léger comme une brise d’hiver,

murmurant à tout ce qui m’entourait :

« Voici son sourire…

voici la vie qu’elle t’offre. »

Alors je suis devenu une part d’elle,

et elle, une part de moi.

Nous marchions sans frontières,

sans hier, sans demain.

Ses yeux…

un océan tranquille

où sommeillaient des secrets

que seul un cœur téméraire pouvait sonder.

Des marées de nostalgie,

des vagues qu’aucun pied n’avait touchées.

Et derrière son sourire —

le soleil caché sous les nuages —

mon âme s’y noyait,

sans résistance, sans question,

comme la nuit se dissout dans les étoiles.

Son sourire encore…

un rayon déchirant le brouillard,

un souffle murmurant à la vie de continuer.

Je l’entendais avant qu’il ne naisse,

je le sentais avant qu’il n’éclaire.

Tout autour de nous se taisait,

comme si le monde, complice,

gardait le secret de notre silence.

J’entendais mon cœur crier son nom.

Je l’entendais dans le vent,

je voyais son sourire dans le frémissement des arbres,

je la sentais dans chaque ombre de la nuit.

Et l’eau répondait, dans son chant clair :

« Je reflète son image,

chaque vague porte ton amour,

même quand elle s’éloigne, elle demeure ici. »

Je la voyais dans les reflets,

dans la pluie,

dans la flaque immobile à mes pieds.

Je la gardais comme la mer garde sa perle —

un secret que nul ne dévoile.

J’y ai cru.

De toute ma ferveur,

de tout ce que mon âme sait plier devant l’amour.

Je pensais que son cœur m’appartenait

comme le mien lui appartenait.

Nos instants flottaient, silencieux,

au-dessus du monde,

comme un nuage priant au-dessus de la mer.

Ton amour est silencieux —

mais il est là.

Présent malgré les chaînes,

présent malgré la douleur,

présent malgré l’impossible.

J’aimais sans conditions,

sans peur,

sans promesses.

Et j’apprenais que le vrai amour

n’a pas besoin d’être complet pour être vrai :

il peut vivre dans le silence,

dans l’absence,

dans la vérité nue du cœur.

Chaque parfum, chaque couleur

porte sa mémoire.

Chaque pétale murmure son nom.

Je voyais son sourire dans chaque fleur,

j’entendais son rire dans le souffle des feuilles,

et je la sentais dans chaque vent qui me frôlait.

Mais l’amour s’achève-t-il jamais ?

Parfois, il n’est que cela —

ce silence entre deux cœurs,

ce battement qui prouve

qu’ils furent amants,

même si l’amour n’était qu’un songe.

Un songe vrai.

Combien de nos instants furent illusion ?

Combien de ses sourires étaient prisonniers ?

Et combien de fois mon cœur

s’est-il noyé dans ce mirage de bonheur ?

Je lui ai donné tout ce que j’avais de vrai,

croyant que l’amour suffisait.

L’amour véritable reste,

malgré les chaînes, malgré la douleur.

Oui, il reste —

dans mon cœur,

dans chaque souffle,

dans chaque reflet,

dans chaque ombre.

Notre histoire ?

Un amour sincère,

un mirage blessé,

une liberté inachevée.

Mais elle m’a appris

le sens de l’attente,

de la patience,

et du don sans possession.

Aimer, c’est parfois croire —

même sans avoir.

Et garder le rêve,

même s’il n’a jamais été nôtre.

Elle m’aimait…

Je sentais son battement secret,

ses mots glissant comme un souffle sur les feuilles d’automne,

entrer dans ma poitrine avant même de m’atteindre.

C’était comme si elle connaissait mon cœur

avant que je ne le découvre moi-même.

Mais elle était liée.

Par des chaînes invisibles,

par des murs que seule l’âme pouvait voir.

Des murs faits de jours trop lourds,

d’un ciel d’hiver fermé sur elle.

Le monde semblait avoir refermé ses portes,

et le vent — ce vent qui délivre —

ne soufflait jamais pour nous.

Je la voyais, fleur captive

dans un pot trop étroit,

cherchant la lumière,

l’air, la liberté.

Et moi, j’essayais, dans le secret,

de passer à travers les fissures,

de lui envoyer la brise de mon cœur,

de la toucher, de la libérer — un peu.

Je sentais sa vie battre derrière les barreaux.

Oui, je la sentais, je l’aimais.

Je savais que la liberté n’était pas à nous,

mais que mon amour était là,

comme un souffle entre les grilles,

comme une ombre traversant le mur du silence.

La nuit le savait.

Elle glissait entre les arbres,

enveloppait la terrasse,

touchait mon visage,

et dans chaque ombre je lisais la même question :

« Tu l’aimes… mais la libères-tu ? »

Je répondais en silence :

« Je suis impuissant, mais mon cœur veille sur elle.

Même captive, même loin du soleil,

même si l’amour n’est qu’un souffle entre des murs fermés. »

La fleur, je crois qu’elle sait.

Elle sait que je respire son nom

à l’aube et au soir,

que chaque instant passé loin d’elle

est une part de sa liberté perdue en moi.

L’eau du bassin murmure :

« Ton reflet la porte.

Chaque onde chuchote son nom.

Même distante, elle vit dans ton cœur. »

Oui, chaque reflet,

chaque battement,

chaque larme, chaque frisson

la ramène à moi,

comme le fleuve transporte un caillou minuscule

entre ses doigts d’eau.

Un amour sans ailes,

mais toujours vivant.

Le vent passe entre les arbres

Le vent passe entre les arbres.

Tout ce qui tente… tout ce qui espère…

Je sais : tout cherche à se libérer,

même si c’est impossible.

Je l’aimais sans condition,

sans chaînes, sans attente.

J’apprenais que le véritable amour est silencieux,

présent, sincère,

même derrière des murs fermés.

Les fleurs murmurent son nom,

dans chaque couleur, chaque parfum, chaque pétale.

Je voyais son sourire,

j’entendais l’écho de son rire,

je la sentais comme le vent,

comme la lumière de la lune,

comme la pluie sur la terre.

Les étoiles clignent, me questionnent silencieusement :

« L’amour doit-il se réaliser ? »

Parfois… parfois il suffit de l’aimer ainsi,

de le garder dans notre silence,

de le vivre dans l’imaginaire,

de le respirer à chaque instant.

Et moi…

je la gardais dans mon cœur,

je l’aimais comme la nuit aime les étoiles,

comme la pluie aime la terre assoiffée,

comme le vent aime les fleurs,

même si elle n’était pas libre,

même si l’amour n’était qu’un souffle entre des murs.

Notre histoire…

un amour sincère,

un mirage douloureux,

une liberté jamais atteinte.

Mais il nous a appris le vrai sens de l’amour,

la patience, l’attente du cœur,

à aimer sans posséder,

à croire sans posséder,

à garder le rêve même s’il n’était pas à nous.

J’ai cru en l’amour.

J’ai cru que nous vivrions la minute comme elle devait l’être,

que nous vivrions ensemble dans nos rires et nos souffles,

entre la nuit et le jour,

entre notre rêve et l’illusion du monde.

Chaque seconde ensemble semblait suffisante,

comme si le temps lui-même nous avait donné le droit

de le remplir de désir et de chaleur.

Mais la réalité…

était plus dure que tout mirage,

plus profonde que toute promesse.

Crois-tu que l’amour suffit ?

Oui… je croyais…

Non seulement qu’il suffisait,

mais que tout ce que j’avais de rêve et de sincérité

poserait sur la table de chaque soir

et que l’amour ouvrirait son chemin, malgré toutes les chaînes.

Mais la vie tirait ses lourds rideaux

et le mur de ses contraintes se dressait devant nous.

Rien ne laissait de place au rêve,

rien ne laissait de place au bonheur…

Elle m’aimait…

Oui, je le sentais dans chaque battement silencieux,

dans chaque mot non prononcé,

dans chaque sourire qui atteignait mon cœur

avant même de se dessiner devant moi.

Mais la vie ne lui donnait pas la liberté de choisir,

elle ne laissait pas son cœur s’épanouir pleinement.

Tout était captif… tout était lié…

Oui…

je lui donnais tout ce que j’avais de sincérité,

tout ce que j’avais de rêve,

et je croyais que l’amour seul suffirait.

J’apprenais que l’amour ne peut briser les chaînes,

ni libérer des circonstances imposées par la vie…

La nuit m’enveloppe de son silence

La nuit m’enveloppe de son silence.

Elle murmure : « As-tu trouvé un chemin ? »

Le chemin est fermé… aucune issue…

L’amour remplit mon cœur,

mais il ne remplit pas nos vies,

il reste entre nous comme un souffle que personne n’entend.

Les fleurs sur la terrasse chuchotent doucement :

« Quelque chose te retient,

quelque chose de plus profond que toute sécurité. »

Je le voyais, je le sentais :

ma présence auprès d’elle était limitée,

comme une fleur captive

et moi, le vent qui tente de la toucher.

Mais les murs sont solides,

les chaînes empêchent tout souffle de passer.

Les étoiles brillent et murmurent silencieusement :

« L’amour… parfois, il n’y a pas de place pour la liberté. »

Oui… je l’aimais malgré tous les murs,

je la gardais dans mon cœur

comme la nuit garde le silence des ombres,

comme la pluie réjouit la terre assoiffée,

comme le silence préserve un secret profond.

Notre histoire…

était un amour sincère,

un rêve dans un monde qui nous enchaîne,

une pulsation dans le cœur du temps.

Elle m’a appris que l’amour peut suffire,

même si la liberté reste toujours une partie du tableau,

et que le cœur se satisfait de sentir,

même si l’autre ne peut atteindre la lumière.

Combien cela m’a fait mal…

combien les moments où je la voyais sourire me faisaient souffrir,

mon cœur se noyant dans un bonheur illusoire,

sachant que son sourire était lié,

que son cœur n’était pas libre comme je le pensais.

Je vivais entre réalité et imagination,

entre ce que je voulais et ce qui était,

entre un amour privé de ses droits

et un cœur incapable de s’épanouir.

Le vent m’enlace doucement :

« Patience… patience… »

J’apprenais…

que le véritable amour ne se mesure pas aux rencontres,

ni aux promesses,

ni aux désirs du cœur.

Il se mesure dans la patience face à la douleur,

dans la capacité à comprendre,

dans la clémence envers une âme qui ne possède que ce qu’elle a.

Les étoiles brillent comme de petits yeux, silencieux :

« As-tu aimé assez ? »

Oui… j’ai aimé,

aimé jusqu’aux limites de la douleur, avec elle et pour elle,

aimé jusqu’à comprendre que l’amour peut être silencieux,

même dans un cœur qui n’a pas la liberté.

Les fleurs sur la terrasse murmurent :

« Chaque instant de douleur était une leçon… »

Oui… chaque instant,

chaque sourire retenu, chaque cœur non libéré,

m’a appris le sens de la clémence, le sens de l’amour sincère,

m’a appris que l’amour peut rester silencieux,

et présent malgré toutes les chaînes,

malgré la douleur, malgré l’impossible.

Assis ici, entre la nuit, le vent et les ombres,

je revis chaque sourire,

chaque instant, chaque battement,

je les garde dans mon cœur comme un trésor silencieux,

comme une fleur dans un pot étroit,

comme un rêve qui glisse entre les murs sans les toucher.

Et tout cela m’a appris que le véritable amour…

n’est pas dans la possession,

ni dans la liberté absolue,

mais dans la sincérité du cœur,

dans la patience,

dans la clémence,

dans la capacité à aimer sans conditions.

La nuit passe lourdement…

les étoiles nous observent en silence,

et le vent murmure nos noms comme s’il connaissait toute l’histoire,

comme pour dire :

« L’amour est plus profond que les chaînes,

et plus beau quand il est sincère malgré l’impossible… »

Je voyais son image dans chaque ombre,

dans le reflet de l’eau, dans chaque étoile projetant sa lumière sur ma fenêtre,

dans le souffle du vent caressant mon visage…

Elle semblait être partout,

même dans ce que nous n’avons jamais touché,

même dans le silence qui nous entoure.

Je la vivais dans l’illusion…

je la gardais dans mon cœur comme le pêcheur tient un petit poisson dans sa main,

sachant qu’il devra le relâcher,

qu’il doit retourner à la mer tôt ou tard.

Je la gardais entre mes doigts,

mais je craignais de la laisser glisser,

de la perdre entre les battements de mon cœur,

entre le silence de la nuit,

entre les murmures du vent…

Chaque ombre, chaque reflet,

chaque étoile semblait me dire :

« N’essaie pas de la posséder…

Parfois, l’amour se suffit à lui-même,

même s’il n’est qu’une illusion,

même s’il reste loin,

même s’il demeure enfermé dans ton cœur… »

Et le vent murmure à nouveau :

« Tout passera… comme chaque instant passera… »

Comme chaque rêve finit…

oui, à chaque instant,

dans chaque illusion,

dans chaque battement,

je m’efforçais de la retenir,

de la respirer en silence,

et de savoir qu’au-delà de la distance, des chaînes,

l’amour resterait présent, sincère, vivant autour de moi.

L’eau reflétait son image,

comme si le temps entier me la répétait.

Je la voyais, je la vivais, je la rêvais, je la gardais,

comme la nuit garde ses étoiles,

comme la mer caresse ses vagues,

comme le cœur s’attache à un amour qu’il ne peut posséder.

C’était un amour privé de liberté…

une vérité amère,

mais qui m’a appris à croire en l’amour,

même lorsqu’il n’est qu’illusion,

à chérir le battement d’un cœur qui ne peut se donner pleinement.

Chaque jour, chaque instant,

je découvrais dans son sourire quelque chose de nouveau,

dans sa larme un secret plus grand que les mots,

dans son silence une profondeur que le langage ne touche pas,

dans sa parole l’écho d’une âme que je ne pouvais libérer.

Elle était aimée, vraiment…

mais prisonnière

entre son désir et un monde qui lui refuse la liberté,

entre son rêve et les murs de la réalité,

entre ce que son esprit souhaite et ce que la vie impose.

Voyez-vous les chaînes ?

Sentez-vous la distance entre nous ?

Oui… je la sentais dans chaque battement,

dans chaque sourire, dans chaque larme.

J’ai compris que l’amour ne réside pas dans la possession,

mais dans la compréhension,

dans le respect de son souffle,

dans la patience avec ce qu’elle est.

Les ombres dansaient sur le sol :

est-ce suffisant ?

Oui… suffisant de la garder dans mon cœur,

dans chaque reflet,

dans chaque rayon de lune,

dans chaque souffle du vent,

de lui donner toute ma sincérité sans la posséder,

d’être présent pour elle, avec elle, pour elle,

présent malgré les chaînes,

présent malgré la douleur,

présent malgré l’impossible.

L’eau du bassin répétait son image :

chaque reflet, chaque illusion, chaque instant

m’enseignait que le véritable amour n’est pas posséder,

mais aimer sincèrement,

protéger silencieusement,

préserver comme les étoiles leur éclat,

comme les vagues leur murmure,

comme un cœur qui bat sans se répandre.

Les fleurs dans le vent semblaient dire :

« L’amour sincère suffit parfois à exister,

même enfermé,

même lointain,

même illusion entre les murs de la réalité… »

Et moi, je l’aimais…

plus profondément que tout rencontre,

plus que toute promesse.

J’ai compris que le plus profond, le plus vrai des amours

n’a pas besoin d’être complet,

mais simplement présent dans le cœur,

malgré les chaînes,

malgré la douleur, malgré l’illusion…

Je l’aimais comme la pluie aime la terre assoiffée,

comme le vent aime les fleurs,

comme la nuit aime les étoiles,

comme si tout autour respirait son nom,

comme si chaque goutte de pluie, chaque souffle de vent, chaque lumière d’étoile

me la rappelait, me la portait…

Et l’amour remplissait mon cœur…

même sachant que je ne pouvais la libérer,

même suspendu entre rêve et réalité,

entre ce que je désirais et ce qui était,

entre ce qui peut être et ce qui ne peut l’être.

La nuit me murmure à l’oreille :

« Cet amour suffit-il ? »

— Oui… il suffit qu’il soit présent,

qu’il vive dans mon cœur,

qu’il s’éveille dans chaque battement,

dans chaque souffle,

dans chaque reflet de la pluie sur la terre,

dans chaque ombre, dans chaque mouvement du vent,

dans chaque étoile lointaine…

Et tout autour témoigne :

le véritable amour…

n’est pas dans la possession,

ni dans la complétude du lien,

ni dans la réalisation de tous les souhaits,

mais dans la sincérité, dans la présence, dans la perception,

même si l’amour reste captif, même s’il reste éloigné…

Je me tenais là, entre pluie, vent, nuit et étoiles,

je la gardais dans mon cœur,

je l’aimais,

je la rêvais, je lui donnais mon cœur,

et je savais qu’au-delà de toutes les limites,

l’amour restait présent… vivant… sincère… éternel…

Le vent glissait entre les arbres,

caressait les fleurs,

me ramenait son image,

comme pour murmurer doucement :

« Elle est là, même loin,

elle est ici… dans ton cœur, toujours ici… »

Je l’entendais dans le bruissement des feuilles,

dans le murmure de l’eau entre les pierres,

dans les pas du vent qui se glisse entre les murs,

dans tout ce qui m’entourait…

Tout me rappelait elle, son amour sincère et captif,

sa vérité cachée derrière les chaînes de la vie…

Je la gardais dans mon cœur,

comme la nuit garde son silence,

comme la mer garde ses vagues,

comme la pluie garde ses gouttes entre ciel et terre…

Chaque souffle de vent, chaque reflet, chaque ombre

me racontait son cœur, ses chaînes, sa liberté perdue,

et que l’amour peut être pleinement présent,

même incomplet,

même enfermé entre des murs infranchissables…

Les fleurs dansaient,

comme si elles connaissaient le secret de mon cœur :

Oui… je l’aimais…

je l’aimais comme la nuit aime les étoiles,

comme la pluie aime la terre assoiffée,

comme le vent aime les fleurs,

même si elle restait loin…

même si son amour restait captif…

Je la gardais dans mon cœur, je la respirais à chaque instant,

et je savais qu’au-delà de toutes les chaînes,

l’amour était là… vivant… sincère… éternel…

Je la voyais dans le reflet de l’eau,

dans chaque ruisseau qui passait près de moi,

dans chaque goutte de pluie sur mon visage au matin,

dans chaque vague qui se brisait sur le rivage des souvenirs…

Je la vivais là…

dans chaque mouvement de l’eau, dans chaque reflet,

je la gardais comme la mer garde ses perles,

comme un secret éternel,

le secret d’un amour privé de liberté…

Chaque vague, chaque goutte, chaque reflet

me parlait de son cœur, de ses chaînes, de sa liberté perdue,

d’un instant inachevé,

d’un battement retenu,

d’un amour sincère, présent, silencieux, invisible…

Je la respirais !

Dans l’eau je la voyais, dans chaque goutte de pluie,

j’entendais l’écho de sa voix dans le murmure des rivières,

je voyais son sourire dans chaque mouvement de vague.

Et je comprenais que cet amour,

malgré toutes les chaînes, malgré l’impossible,

restait vivant, sincère, éternel, présent dans mon cœur.

Je la gardais, je la vivais,

comme la nuit garde ses secrets,

comme la pluie garde le mystère de la terre assoiffée.

Oui… je le faisais.

Je la protégeais dans mon cœur,

je l’aimais, je la défendais,

même si elle restait loin,

même si son amour demeurait prisonnier.

Chaque nuit, je me laissais aller au rêve…

Je la vivais en moi,

je la faisais respirer dans mon cœur,

comme un souffle amoureux qui transporte tout vers moi.

Je savais que le véritable amour ne meurt jamais…

qu’il continue en silence,

comme les vagues sur la plage, qui viennent et repartent sans fin,

comme la lumière traversant la fenêtre d’une pièce sombre,

éclairant quelque chose en moi que personne ne voit,

comme un rêve qui persiste malgré toutes les chaînes, malgré l’impossible.

La nuit me murmure :

« L’amour silencieux est là…

même si tu ne le touches pas,

même si tu ne le possèdes pas,

même s’il reste une illusion… »

Je la vivais dans le rêve,

je la gardais dans mon cœur,

et je savais que chaque battement, chaque souffle, chaque rêve,

témoignait de la sincérité de cet amour, de sa discrétion et de sa force à la fois.

La mer chuchote à la plage :

« Tout passe… chaque instant… chaque battement… »

Oui… chaque instant d’amour silencieux, chaque battement secret, chaque illusion vivante…

Je la gardais, je l’aimais, je la vivais, je la protégeais,

et je comprenais qu’au-delà des chaînes, de l’impossible, de la distance…

l’amour était là : vivant, éternel, silencieux, mais vrai.

Ainsi, j’ai appris que l’amour n’a pas besoin d’être vécu dans la rencontre,

qu’il ne se mesure ni au bonheur ni à la douleur,

mais à la sincérité que nous portons au fond de nous,

au battement qui prouve que le cœur était vivant en aimant,

et que la vie était plus belle,

même si l’amour n’était qu’illusion,

ou un cœur privé de liberté,

ou un amour emprisonné dans des chaînes.

C’était notre histoire…

un amour sincère,

une illusion douloureuse,

une liberté inachevée…

Mais elle m’a appris le sens de l’amour,

le sens de l’attente,

le sens de la patience du cœur,

le sens d’aimer sans posséder,

de croire sans posséder,

de garder un rêve même s’il n’était pas à nous…

Voilà le véritable amour…

Pas dans la possession, pas dans la rencontre, pas dans l’accomplissement…

Mais dans la présence sincère, dans le battement qui continue,

dans la capacité d’aimer malgré les chaînes…

Les vagues chuchotent sur la plage :

chaque instant d’amour silencieux,

chaque rêve emprisonné, chaque illusion vivante…

Il suffit de le porter dans notre cœur,

de le vivre, de le garder,

témoin de notre sincérité,

de notre présence,

de notre capacité à aimer…

Le vent passe entre les arbres, murmurant :

« L’amour est là, vivant, éternel… »

Même derrière des murs fermés,

même enfermé dans le silence et les chaînes…

l’amour est présent… sincère… immortel…

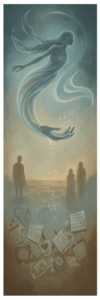

Le soir tombait lentement sur les ruelles de Damas quand il entra dans cette petite galerie, nichée entre deux murs de briques et de pierre inclinés. À l’intérieur, aucun bruit, juste une musique fragile qui s’échappait d’un vieil appareil dans un coin, mêlée à l’odeur de l’huile de lin et de la peinture ancienne. Il s’arrêta, comme suspendu au milieu d’un rêve.

Là, sur le mur d’en face, une toile encadrée de bois ancien, gravé de motifs délicats évoquant des ailes. Au centre, une femme avançait vers lui, pas mesurés, sûrs, dans une robe blanche flottante qui semblait tissée de lumière invisible. Les couleurs derrière elle ondulaient comme un ciel prêt à s’ouvrir au jour, illuminant son souffle intérieur.

Le cadre, marqué par le temps, gardait encore une majesté silencieuse. Ses ornements, tels des ailes entrelacées, protégeaient le rêve qu’il contenait. La femme, pieds nus, semblait marcher sur la terre qui obéissait à ses pas. Sa peau reflétait un mélange de lumière et d’ombre, ses cheveux tombaient sur ses épaules comme des épis baignés dans le soleil couchant. Son regard mêlait l’apaisement au mystère, promettant et réprimandant à la fois.

Il resta figé, emporté hors du temps, comme plongé dans une histoire sans début ni fin. La toile ne se regardait pas, elle se ressentait. Quelque chose dans ses traits lui rappelait celle dont il avait longtemps ignoré le silence, une ressemblance dans le sourire après l’hésitation, ou la surprise cachée derrière un mot bref.

Il s’avança, murmurant pour lui-même :

— Elle marche vers moi, non vers la lumière… comme si elle connaissait le chemin que j’ai oublié.

Elle s’arrêta à ses côtés, écoutant le silence vibrant entre les couleurs. Sa voix, reflétée dans le verre :

— Regarde-moi… rien de forcé, ni geste ni sourire. Juste la pureté simple. Le peintre n’a pas dessiné une femme, mais une innocence.

— Peut-être a-t-il peint une idée de beauté avant qu’elle ne soit vue, répondit-il.

Leurs regards se croisèrent dans un silence profond. Dans ce moment, ils comprirent que la toile n’était plus seulement un objet de beauté, mais un secret partagé, silencieux, intime. La femme dans le cadre semblait les écouter, leur sourire était une assurance silencieuse.

En quittant la galerie, la nuit avait glissé sur les murs de la ville comme un rideau de velours sombre. L’air portait l’odeur des ruelles mouillées par la rosée de novembre et un peu de musique de oud d’un café proche. Il marcha dans la ruelle pavée, absorbé par l’écho de ce qu’il venait de voir.

— Étrange, murmura-t-il, combien un visage silencieux peut réveiller ce que je croyais endormi depuis longtemps…

Elle répondit après un léger silence :

— Parce que la beauté ne parle pas aux yeux, mais à ce qui est derrière eux.

Et il ajouta, en suivant du regard la toile :

— Parfois, on voit dans un tableau ce qu’on n’oserait jamais dire à personne.

Un sourire naquit sur ses lèvres. Il sentit que ses mots touchaient un lieu secret dans son cœur, celui qu’il avait fui à chaque tentative d’aveu. Ses pas se mirent en rythme avec le calme alentour, la nuit l’accompagnant comme un compagnon silencieux.

Dans son esprit, la femme de la toile continuait de marcher, sa robe blanche flottant, ses yeux scintillant comme un souvenir vivant. Elle n’était plus sur le mur, mais dans son chemin, comme l’ombre d’un rêve qui attend toujours son interprétation.

En s’éloignant de la galerie, il se retourna vers une fenêtre encore éclairée et pensa :

— Peut-être était-elle le rêve lui-même… celui qui précède l’aveu et le prépare.

Et elle semblait marcher à ses côtés dans un silence long, un sourire mystérieux illuminant ses traits, comme si le tableau et le miroir de sa mémoire s’étaient transformés en un dialogue secret, naissant lentement, sur le seuil du rêve.

Femme de lumière

Je suis entré dans la galerie comme on entre dans la poitrine de sa bien-aimée.

Je ne cherchais pas un tableau.

Je cherchais mon visage perdu dans une femme que je ne connaissais pas.

Elle était là, suspendue au mur comme une prière tombée du ciel.

Son visage — non, pas un visage —

une fenêtre ouverte sur l’aube,

sur une lumière qui respire la féminité et avance lentement vers mon cœur.

Ô femme de lumière,

ô blancheur qui marche sur le bord du rêve,

quel peintre a osé te peindre ?

Quelle folie a fait de ce corps un rayonnement ?

Quel secret fait que tu souris ainsi,

comme si le monde se dissolvait entre tes lèvres ?

Le tableau n’était pas fait pour rester figé sur le mur,

il fleurissait.

Je sentais sa voix sortir de la peinture,

fragile comme la respiration d’un nuage :

« Approche… si tu crois que la beauté peut faire mal. »

Je me suis approché.

Je jurais qu’elle bougeait.

Ses yeux changèrent,

et elle me sourit comme si elle connaissait ma mémoire depuis des siècles.

— Es-tu une femme ou une idée ?

— Je suis ce que tu n’oses pas dire… et ce dont tu rêves de toucher.

La lumière fondait entre mes doigts,

les couleurs chuchotaient :

« Elle n’est pas dans le tableau… elle est en toi. »

Elle s’avança vers moi,

l’air entre nous devint un corps unique.

Je touchai le verre, et mon cœur trembla comme s’il avait effleuré une flamme.

Ses mèches s’écoulaient hors du cadre,

comme de petits ruisseaux d’or,

et la nuit se retirait, gênée.

Ô femme non née de poussière,

femme faite de lumière et de pureté,

comment as-tu fait trembler mon corps ?

Comment es-tu entrée dans ma mémoire sans frapper ?

Je quittai la galerie,

mais elle n’était plus là.

Elle marchait à mes côtés,

dans sa robe blanche,

avec ses traits qui évoquent le sens avant le mot.

Ô femme de lumière,

rareté du rêve,

poème né avant la langue,

comment te dire que je t’ai aimée

alors que j’apprends encore à voir ?

Quand je te regarde,

je comprends pourquoi le feu existe,

et pourquoi les poètes écrivent en pleurant.

Je comprends que la beauté n’est pas une promesse,

mais une punition pour celui qui l’a vue et n’est pas encore mort.

Tableau Deux : Dialogues dans l’ombre

La nuit reposait sur la ville,

nuage de cendres fines,

recouvrant les maisons d’ailes lourdes de silence.

Mais le silence n’était pas muet.

C’étaient des battements de lumière perdue

glissant entre les fenêtres comme une eau oubliée.

Le vent s’infiltrait par les fissures des murs,

portant l’odeur du bois humide,

le gémissement de la vieille peinture,

la poussière des souvenirs suspendus dans les coins.

Il était assis seul,

la lampe jaune s’épuisant au-dessus de ses feuilles,

comme vieillissant sous le poids de la nostalgie,

tremblante comme une bougie sur le point de partir.

Il ferma la fenêtre.

Mais le vent — comme une âme qui connaît le chemin —

s’infiltra par une fente,

effleura sa joue d’un souffle léger,

et ramena avec lui l’odeur de la toile,

la lumière qu’il avait vue sans qu’elle s’éteigne,

et un son qui n’était pas encore né.

Dans l’obscurité,

un frisson se forma,

des lignes de souffle et de clarté,

jusqu’à ce qu’un corps de femme

émerge des restes du rêve et de l’imaginaire —

comme si la nuit elle-même l’avait peinte

sur la page de sa conscience.

Elle parla,

d’une voix née d’un silence qui connaissait la musique :

— Pourquoi me nies-tu ?

N’est-ce pas toi qui m’as tirée du sommeil du mur ?

Il hésita,

comme si les mots craignaient de sortir nus de sa bouche :

— Tu n’es qu’une illusion… une toile, rien de plus.

Elle sourit,

d’un sourire qui savait ce qu’il taisait.

Alors l’ombre devint un théâtre de lumière et de souffle.

Chaque geste d’elle faisait vibrer sa poitrine,

comme le premier souffle après une longue plainte.

— Si je n’existe pas,

pourquoi ta voix tremble-t-elle ?

Et pourquoi, chaque fois que tu fermes les yeux,

marché-je en toi comme une flamme qui ne s’éteint jamais ?

Il détourna le regard :

— Parce que tu me rappelles l’insoutenable —

une beauté qu’on ne peut toucher.

Elle s’approcha,

si près que son visage devint presque réel,

reflet de lumière sur une eau immobile.

Et il comprit :

elle ne venait pas de dehors,

mais de l’intérieur.

— Je ne te rappelle rien, dit-elle,

je te rends ce que tu as oublié :

la moitié que tu as laissée dans la toile

quand tu as cru que la raison pouvait sauver la beauté du feu.

Un long silence habita la pièce —

le battement de son cœur,

le frémissement des ombres,

le souffle lointain de la ville.

La chambre devint un corps pour leur dialogue.

— Qui es-tu ? murmura-t-il,

un rêve ?

l’ombre d’une femme que j’ai connue dans un temps qui n’était pas le mien ?

Elle rit doucement,

comme une lumière qui se brise sur l’eau :

— Je suis ce que tu crains de voir en toi.

Je suis la clarté qui se glisse à travers ton ombre,

la femme qui s’accomplit en toi sans jamais paraître.

Il se leva, marcha vers le miroir.

Elle était là, derrière lui.

Ses yeux — des miroirs dans des miroirs —

engloutissaient la nuit pour la rendre lumière.

De sa voix tiède, pareille à la sienne revenue du voyage, elle dit :

— Plus tu t’approches, plus je viens à toi.

Et plus tu as peur, plus je me dissous en toi.

Ne liras-tu rien ce soir ?

Il se retourna.

Elle souriait,

ses traits fondant dans la lumière

comme une pensée tissée de son cœur.

— J’ai peur de te perdre si j’écris sur toi.

— Si tu m’écris, je resterai.

Les mots sont mon autre corps,

et chaque lettre me ramène à l’existence.

Puis elle disparut,

comme une poussière de lumière après un coucher trop tardif.

Mais son parfum demeura,

habitant l’air comme une promesse encore à écrire.

Il prit la plume.

Les lettres tremblaient entre ses doigts,

brillant non pour être lues, mais pour être vues.

Alors il écrivit :

des mots coulant de l’ombre

comme une eau surgie du cœur de la pierre,

traçant une toile vivante

où se mêlaient rêve et réel,

ombre et lumière,

peur et désir,

manque et plénitude.

Le vent revint,

caressant les feuilles,

murmurant des noms qu’il n’avait jamais dits.

La lampe âgée brûlait doucement,

comme si elle comprenait.

Et tout — l’air, la lumière, le papier, les ombres, le silence, la mémoire —

devint un seul corps d’amour,

pulsant du rêve,

rendant à la nuit son sens,

et à lui, son visage perdu.